jueves, 28 de febrero de 2019

martes, 26 de febrero de 2019

Biografía de las palabras

Las lenguas naturales no nacen con

un diccionario bajo el brazo. Necesitan siglos para

disponer de un corpus léxico reconocible y estable: el idioma español no nació

en 1611 con el Tesoro de la lengua

castellana, o española, de Sebastián de Covarrubias, ni siquiera en el

siglo XI, con las glosas silenses y emilianenses, aquellas chuletas en que

unos estudiantes de clerecía apuntaron la correspondencia de algunas palabras y

expresiones latinas en su lengua materna oral —“una prosa en román paladino /

en el qual suele el pueblo fablar a su veçino”, como aclara Gonzalo de Berceo

en su Vida de Santo Domingo—, que

venía de siglos atrás y que no era ya latín ni castellano aún.

Las palabras, como las personas, tienen

biografía. Más larga o más corta, más discreta o más pública, más humilde o más

ostentosa.

Las palabras, como las personas,

nacen, viven y desaparecen. Se crean cuando son necesarias, cuando el arte, la

historia, la ciencia, la ley, la filosofía o la vida cotidiana han de nombrar

algo nuevo —una técnica, una ideología, un hecho, una conducta, una idea, una

herramienta—, y dejan de usarse cuando no lo son.

Igual que nos ocurre con las

personas, mientras vivimos vamos viendo nacer y morir palabras. En la lengua también

existe esa ley de vida.

Por

nuestra finitud, no vemos grandes cambios en el sistema, como el reajuste

consonántico, por ejemplo, que comenzó en el siglo XIV con seis sonidos

sibilantes y culminó en el XVII con la reducción a tres, pero sí asistimos a la

creación e incorporación de nuevas palabras (neologismos) al diccionario —escanear, sororidad, emoticón, postureo,

buenismo…— y al desuso progresivo y olvido generalizado de otras, convertidas

en arcaísmos: ¿a quién le oímos hoy la palabra fetén, que yo usé a diario durante años, cada vez que mi padre me

mandaba al quiosco o al estanco a por un paquete de tabaco?, ¿qué niño o niña dice

que su madre o su padre le ha comprado un niqui

o le ha hecho un saquito?, ¿a cuántas

mujeres vemos hoy en nuestro país con un cántaro en la cabeza y un rodete?, ¿guardamos el pan en la talega?, ¿siguen las casas teniendo una alacena?, ¿un aljibe?, ¿seguimos usando un cobertor?,

¿el quinqué, o acaso el carburo? Todas estas palabras usuales en

mi infancia son hoy arcaísmos. Cumplieron su función durante un tiempo y luego

pasaron a mejor vida, o fueron sustituidas por otras que a la mayoría de hablantes

parecieron más modernas, o más adecuadas, o más prestigiadas: genial —con qué vacua liberalidad se

emplea hoy este término— jersey, que le

ganó al pull over, depósito, edredón. Ley de vida.

Hace más de veinte años, un

conocido de mi cuñado M., me hizo llegar la reproducción a escala de un carro,

y un papel donde figuraban las partes del mismo y sus funciones. Con el tiempo

y las mudanzas, el carro acabó desestructurándose y perdiéndose el papel, y la

verdad es que no entoné un treno: ni la reproducción era una obra de arte, ni

me pareció que debiera conservar aquel papel donde figuraban palabras que no

iba a volver a oír en mi vida. Ya se encargarían los diccionarios y las

enciclopedias de conservarlas, definirlas e ilustrarlas. Ocupar la memoria con

palabras como pértigo, varal, tentemozo, pina, masa o bocín me parecía esfuerzo innecesario,

pues estaba convencido de que nunca las iba a necesitar. Y si alguna vez ocurriera, siempre podría acudir a obras de arqueología lingüística. A pesar

de lo que cantaba Manolo Escobar, no sentí la pérdida de mi carro ni la del

papel adjunto.

jueves, 21 de febrero de 2019

Palabra viva

Somos actos, pero sobre todo lenguaje: pensamos con palabras, recordamos con palabras, expresamos sentimientos y emociones con palabras. Seres lingüísticos. Palabra viva.

*

Conforme vivimos vamos añadiéndole nuestra experiencia —nuestras connotaciones—, nuestra biografía a las palabras: nuestros pesares y nuestras satisfacciones, nuestras expectativas y nuestras frustraciones, nuestros odios y nuestras filias, nuestras firmezas, nuestras contradicciones. Sin las palabras no seríamos quienes somos. En dos palabras: somos texto.

*

Las palabras no son las mismas después de pasar por nosotros.

*

Somos pura connotación. Quizá por eso no nos ponemos de acuerdo ante las grandes palabras —los grandes hechos— de la existencia: vida, muerte, amor, libertad, justicia, belleza, educación, riqueza.

*

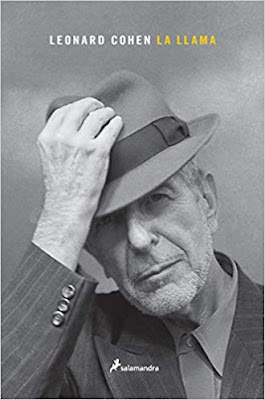

lunes, 4 de febrero de 2019

1972 - 2019

“Entré en una avalancha // que

cubrió mi alma”, así comenzaba la primera canción de aquel disco. Recuerdo el

entusiasmo con que me habló de él una compañera a la entrada del instituto

Averroes, mientras esperábamos para las clases de la tarde.

—Estuvo en la isla de Wight en el

verano del 70. Leonard Cohen, tío. Tienes que escucharlo.

Me

quedé con el nombre y me prometí buscar alguno de sus discos.

Vivíamos

entonces mi hermana Ángela y yo solos en la calle Altillo del Campo de la

Verdad. Corría el año 1972. Ángela estudiaba Magisterio en la Normal y yo el

sexto curso de bachillerato. Las dos más pequeñas seguían con mis padres en el

cuartel de Pozoblanco, a donde íbamos casi todos los fines de semana.

Tenía

16 años y acababa de pasar dos cursos traumáticos: unos días antes de comenzar

cuarto en el instituto Séneca, donde había estudiado el curso anterior, me

comunicaron que por sorteo me habían asignado a la Sección Delegada, un

edificio anexo al instituto Góngora, en Las Tendillas; lloré y maldije mi mala

suerte porque eso significaba separarme de mis amigos de los pabellones, que

seguían en el Séneca. Nuestra clase en

la Sección Delegada era un laboratorio con mesas negras corridas, de manera que

no se podía circular entre ellas; aquel año sufrí como nunca a tres profesores

nefastos que me amargaron la existencia: uno de ellos era el señor Pinilla, de

Matemáticas, mal profesor, y hasta mala persona me parecía: explicaba solamente

para dos alumnos aventajados que se sentaban en las primeras bancadas, a los

demás nos humillaba, nos atemorizaba y nos despreciaba con una sonrisa

diabólica y los ojos escondidos tras los cristales ahumados de sus gafas; también nos lanzaba improperios —cafres,

sucios, ignorantes— la profesora de Física y Química, a quien los veteranos

llamaban La Muerte, una mujer sin interés por enseñar aquellas dos disciplinas.

A pesar de que estábamos en un laboratorio nunca hicimos un experimento; a la

señora le bastaba con que reprodujéramos como loros el libro de texto. El

tercero en discordia era un falangista, don Víctor Erice Gárriz. Al pasar lista

el primer día y fijarse en mi segundo apellido me preguntó si conocía a JZ, un

primo de mi madre, y me amenazó con suspenderme la asignatura si sacaba menos

de un diez en los exámenes, así que aquel año tuve que estudiar más Formación

del Espíritu Nacional que ninguno de la clase, y aprender todo lo que el

manual, carísimo, de la editorial Doncel, explicaba sobre el Fuero de los

Españoles, las Leyes Fundamentales del Movimiento, la Democracia Orgánica y los

Sindicatos Verticales, y llevar un primoroso cuaderno de la asignatura, lleno

de banderas nacionales y retratos del Generalísimo.

Con

el señor Pinilla y con la señora de Física y Química, mi preparación científica

fue nula, por lo que suspendí la reválida en junio y en septiembre.

Y así comenzó mi segundo calvario escolar, pues tuve

que matricularme por libre en la Academia Lope de Vega, en la calle Maese Luis.

La ley exigía haber superado los tres grupos de la reválida para matricularse

como alumno oficial en 5º curso. El ambiente de la academia no era precisamente

motivador, allí nos juntábamos malos estudiantes, estudiantes con lagunas, como

yo, muchachos sin interés por los estudios, y rebeldes sin causa, que faltaban

a clase, se quedaban fumando en los soportales de la Corredera y en los patios

de San Francisco, y se aventuraban en

ciertas casas de la calle de la Feria y Cardenal González. Lo único bueno de

aquel año fue mi descubrimiento del griego con don José Villatoro, las primeras

lecturas en la crestomatía de fragmentos del viaje de Ulises.

El

Averroes era el séptimo lugar por el que pasaba desde que comencé el

bachillerato, no porque fuera mal estudiante y me expulsaran de todos los

sitios, sino por los continuos cambios de destino de mi padre. Después de

aquellos dos amargos años vividos como una condena, prácticamente solo,

relacionándome muy superficialmente con mis compañeros, convencido de que una

instancia desconocida jugaba conmigo y me apartaba de mis amigos, esperaba no

moverme más.

Hasta

ese momento era un muchacho de natural retraído, infeliz e indocumentado, inseguro,

falto de espontaneidad, con demasiado sentido del ridículo, que no había salido

aún del cascarón familiar. En aquellos dos años en el Averroes cambiaron las

tornas: recuperé la amistad con Joaquín Arenas, conocí a Blas, a Inmaculada, a

Manolo, a Pepe Vega, participé en una obra de teatro contestatario, asistí a

exposiciones de pintura, a recitales de música folk, a manifestaciones, a obras

de teatro en el Conservatorio, leí a los hispanoamericanos del boom, a Heinrich

Böll, a Franz Kafka, canté a Serrat, a Brassens, a Moustaki y a Jacques Brel, entraba

a las salas de cine de Arte y Ensayo, saqué buenas notas en sexto y mejores en

COU, por primera vez en años, disfruté de mis amigos y de la ciudad.

1972

me cambió la vida. Lo que aprendí en las aulas del instituto, lo que leí, las

músicas que escuché y que canté, el cine que vi, los amigos que tuve, abrieron

mi mente, y el horizonte que unos meses antes estaba cubierto por amenazantes

nubarrones de tristeza y solipsismo aparecía ahora despejado.

No

recuerdo cómo conseguí el dinero —¿el que nos daba mi padre la mañana de

Navidad, cuando íbamos a su cama y le

pedíamos cantando el aguinaldo?, ¿el que recibía por mi cumpleaños?, ¿el que

ahorraba comprándome ropa y zapatos

baratos?, ¿cobrándole a mi padre por lavar el coche?— pero de alguna manera lo

hice y una tarde subí hasta Fuentes Guerra y busqué en la letra C. Allí estaba,

con su nombre y el título en grandes letras mayúsculas blancas sobre el fondo

negro —Leonard Cohen, Songs of Love and

Hate—, el rostro sonriente del cantante, y aquellos irónicos, críticos

versos en la contraportada:

Who wanted to rule the world

The fools

They locked up the wrong man.

(Encerraron a un hombre // Que quería gobernar el mundo // Los idiotas

// Encerraron al que no era)

Y

rápidamente volví a casa a escuchar el disco, y también una avalancha cubrió mi

alma: la voz, las melodías, la sencillez instrumental, el intimismo descarnado,

el fondo nihilista, los momentos de gloria y de lúcida alegría existencial, la

independencia, la rebeldía ante lo fácil y comercial, la mirada honesta —con

frecuencia trágica, como en su admirado Lorca—, el absurdo y el misterio, la

capacidad de resistencia, de renacerse, la certeza del final, el regalo de la

vida, el regalo del amor, de la belleza.

Mientras

escribo estas páginas escucho su último disco, You want it darker. Lo grabó poco a poco en el salón de su casa,

muy tocado ya físicamente. Trabajó en él hasta pocas semanas antes de su

muerte. Dejó también casi acabado el libro que mis hijos me regalaron el seis

de enero, La llama: poemas, las canciones

de sus cuatro últimos discos, extractos de sus diarios poéticos, el conmovedor

discurso de recepción del premio Príncipe de Asturias, sus últimos correos

electrónicos.

Hineni Hineni // I'm ready, my Lord (“Aquí estoy Aquí estoy // Estoy preparado, mi Señor),

declara con serenidad en la primera canción del disco, afrontando el adiós con

valentía, con dignidad, con la conmovedora belleza de sus palabras y de sus

melodías. A la emoción de leerlo y escucharlo, se une estos días el duelo de

saberlo ya por siempre de viaje. El consuelo también de poder leer sus poemas y

escuchar sus canciones mientras uno siga aquí, y el agradecimiento a María Castilla por regalarme a Leonard Cohen en aquel curso del 72.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)