En esta segunda entrega sobre la literatura breve nos ocupamos de tres subgéneros emparentados no por su etimología, sino por su condición y finalidad, y aunque el diccionario académico los hace sinónimos entre sí, trataremos de marcar las fronteras de uno a otro, de establecer sus alcances significativos, para su acertado uso en nuestro hablar y escribir. Me refiero a los términos que aparecen en el título de estas líneas.

Como veremos enseguida, se agrupan conceptualmente los tres vocablos y se los viene a identificar con la misma cosa en esencia: una regla o principio que se acepta como verdad en una determinada disciplina o ámbito del saber humano. El aforismo, según define el diccionario de la RAE, es una «máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte», definición que se acerca notablemente a la primera acepción de máxima —«regla o proposición generalmente admitida por quienes profesan una facultad o ciencia»—, y en muy menor medida al concepto académico de sentencia —«dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad»—, que parece encajar mejor con la segunda acepción de ‘máxima’: «sentencia, apotegma o doctrina buena para dirigir las acciones morales».

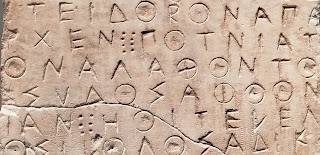

Si acudimos a la etimología, comprobaremos que el aforismo es hijo de la lengua griega, cuyos padres, από + ορίζω (‘fuera’ + ‘límite’) se referían originariamente a las breves reglas y principios de la medicina establecidos por Hipócrates. El término αφορισμός, que distinguía, separaba, delimitaba conceptos y se aplicaba solamente a sucintos preceptos científicos, acabó ampliando su semántica, aplicándose también a las artes. Según lo dicho, podemos establecer dos rasgos que circunscriben o acotan el aforismo —el ser obra de autor conocido (Hipócrates, Galeno, Ptolomeo…) y el referirse a la ciencia o al arte. —, mientras que la máxima y la sentencia caben ser considerados palabras sinónimas, centradas más en los aspectos éticos o morales del ser humano.

Válganos como ejemplo de aforismo clásico el número 18 del tratado médico de Hipócrates («Estando herido el bazo, sale de la parte siniestra del hypocondrio la sangre negra. Los precordios, con el ventrículo, se endurecen hacia la misma parte; sobreviene gran sed, acaece dolor al yúgulo, como sucede cuando está herido el hígado»), que nos recuerda aquellas invenciones léxicas del fantástico Julio Cortazar en Rayuela —«Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes»— , y de paso sus maravillosas y breves Historias de cronopios y de famas. Pero si lo que lector busca son aforismos actuales, permítame la autocita, que hago con la mayor modestia, y remitirle a dos secciones de este blog, «Aforismos del mester» y «Breviarius», donde quizá encuentre de su gusto alguna de las brevedades salidas de mi pluma. Quede claro en todo caso que el aforismo es un texto de naturaleza pedagógica, que instruye en el conocimiento de las ciencias o de las artes.

En cuanto a máximas y sentencias, la delimitación, ya lo hemos comprobado, no es precisa, y tampoco aporta total nitidez la wikipedia, que define la ‘máxima’ como una «instrucción importante, mayor, hecha para iluminar y guiar a los hombres en la carrera de la vida; es una gran regla de conducta», y la ‘sentencia’ como una «lección breve, patente y admirable, que deducida de la observación o tomada en el sentido íntimo o en la conciencia, nos enseña lo que es preciso hacer o lo que pasa en la vida: es una especie de oráculo». Quizá se nos aclaren los conceptos, los límites de una y otra, si resumimos que la máxima es un principio regidor de la vida, la aguja que marca nuestra orientación, nuestro camino ético, en relación con nosotros mismos y con los demás, en tanto que la sentencia surge de la observación de la realidad. Según esto último, son sentenciosos aquellos famosos versos de Manrique —Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / que es el morir—, o los no menos conocidos de otro hondo poeta:

«Caminante, son tus huellasse hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar».

Y se entienden como máxima estas palabras de Séneca a Lucilio: «No creas feliz a nadie que ande pendiente de la suerte», o estas otras sobre la lectura: «Lee, pues, siempre autores meritorios y si alguna vez te viniere en gana hacer en otros alguna diversión, no dejes de tornar a los primeros».

A propósito de Lucio Anneo y sus sabios dichos, recuerdo ahora «la biblioteca de Séneca», ubicada en una glorieta de los Jardines de la Agricultura de nuestra capital, a espaldas de la nueva biblioteca dedicada al Grupo Cántico. A esa glorieta, delimitada por bancos de obra revestidos con azulejos en tonos azules y blancos, llevaba en ocasiones a mis alumnos y les hacía leer y comentar los textos de Séneca grabados en aquellos baldosines vidriados. En esa misma «biblioteca de Séneca», buscando las sombras de los pinos y los castaños, fui leyendo las Cartas de Séneca a Lucilio, traducidas por Luis Mapelli, que acabo de sacar de la estantería para encontrar alguna sentencia estoica —«Se queja más de lo que conviene el que se queja antes de lo que conviene»—, alguna máxima —«debes vivir de tal manera que no tengas necesidad de guardar ningún secreto no sólo a tus amigos, sino incluso a tus mismos enemigos»— con que cerrar esta entrada.

El tiempo vuela. Tened salud.