|

| © dpa Picture Alliance |

viernes, 28 de marzo de 2025

Nuestros vecinos árabes

martes, 25 de marzo de 2025

Papel pautado

El corazón de las sombras no late en el mar,

ni asoma frío en las noches de marzo con lluvia.

El corazón de las sombras es un piano mudo,

un vacío de acordes, de memoria sin música.

Nada que decir tienen las sombras, que cantar.

Sólo sombras. Sólo nada. Sin ritmo. Sin voz.

Sin vida las sombras si no las hacemos nuestras

y nos acompañan hasta el final de la luz.

viernes, 21 de marzo de 2025

We shall overcome

A Lidia Cantarero

En las primeras páginas de No digas nada, donde el periodista estadounidense Patrick Radden Keefe analiza el problema de Irlanda del Norte, se nos cuenta que el día 1 de enero de 1969 un grupo de estudiantes se congrega en el centro de Belfast para emprender una marcha a pie hasta Derry, con pancartas a favor de los derechos civiles, como la famosa marcha de Martin Luther King y otros líderes afroamericanos en Alabama, de la que se acaban de cumplir 60 años. Los manifestantes, escribe Keefe, a los que se les unieron varios centenares más durante el recorrido, iban cantando la canción «We Shall Overcome». Detuve aquí unos instantes la lectura y me transporté a la Córdoba de los primeros años setenta.

Después de 5 años de errancia académica —instituto La Rábida, de Huelva, colegio salesiano de Pozoblanco, institutos Séneca y Góngora de Córdoba, academia Lope de Vega—, ¡dos cursos seguidos en el recién construido Averroes! Allí me reencontré con antiguos compañeros del Séneca y con mis amigos del Campo de la Verdad. Fueron años de descubrimiento: los barrios, las exposiciones de pintura, el teatro, las novelas del boom, la música, el cine. La vida empezó a estar entonces fuera de la casa y de la familia, lo importante era la calle y los amigos. Años también de plantearse las grandes cuestiones —Dios, el sexo, la política—, dejar de ir a misa, reconocerse ateo, enamorarse, masturbarse, definirse ante la dictadura, acercarse a la historia republicana del país, declararse contra el holocausto, del que entonces empezábamos a saber, decantarse por los derechos civiles, contra la guerra de Vietnam, contra las dictaduras sudamericanas, irse posicionando, en fin, y construyendo nuestra identidad.

Uno de los elementos de aquellos años que contribuyó a nuestra educación fue la música. «We shall overcome» fue la primera canción que aprendí en inglés. Éramos muy cantarines entonces, si nos reuníamos en nuestras casas, sentados en una plazoleta o en un jardín, a la ida o la vuelta del instituto, caminando por la ciudad, en las habitaciones de las tabernas, en el Patio de los Naranjos o en una jira campestre, acabábamos cantando. Sí, nos aprendíamos canciones y las cantábamos a coro en cualquier sitio. Ensayábamos voces, ritmos, incluso llegamos a ponerle música a un poema de Miguel Hernández siguiendo la estela de Serrat. Teníamos un repertorio variado: canciones de tuna, romances y coplillas del folklore popular, canciones de Brel, Brassens y Moustaki, Nuestro Pequeño Mundo, Mocedades, Paco Ibáñez…

Alguien llegó un día con una copia mecanografiada de aquella letra en inglés —un himno repetitivo, una letra fácil de memorizar aunque casi ninguno de nosotros sabía inglés—, la copiamos cada uno en un papel y la hicimos nuestra, y el «Venceremos» sonó más de una vez por las calles de Córdoba. Aquella canción —no fue la única—, abrió camino en nuestras jóvenes conciencias, formulaba una utopía que compartíamos y asentó nuestra creencia en la igualdad con un mensaje que sigue completamente válido en nuestros días.

El viejo góspel evangélico cantado en las iglesias se convirtió en himno a favor de los derechos civiles de la comunidad afroamericana de Estados Unidos y finalmente acabó siendo una canción protesta a favor la justicia, la igualdad y la libertad, coreada tanto por independentistas irlandeses como por jóvenes cordobeses en busca de su identidad.

Nuestra historia personal y colectiva también está hecha de canciones.

miércoles, 19 de marzo de 2025

19 de marzo

Extraña sensación

Va la tarde de marzo

dejando en estos versos

la soledad de las calles,

el silencio de los pájaros,

la canción de la lluvia

y la melancolía,

el rumor de un vacío

que florece en tu pecho

y perfuma tu noche.

lunes, 24 de febrero de 2025

La maleta de Max (4)

martes, 18 de febrero de 2025

1975

Cincuenta años exactos de aquella tarde. Martes también. Tú cumplías diecinueve.

Empezabas a vivir fuera de la protección y la vigilancia familiar. A descubrir el placer de las clases en la Facultad, de tomar y completar apuntes, de los préstamos bibliotecarios, de consultar el Alborg, de comprar algún volumen de la colección Austral o de la editorial Losada, de subrayar el Curso de Lingüística General del padre Saussure, el ensayo de Sapir sobre el lenguaje, el manual de Wellek y Warren sobre teoría de la literatura, o el Diccionario de términos filológicos de Lázaro Carreter. La gozada de adentrarte de la mano de algunos profesores en la interpretación de nuestros clásicos, en una antología de poetas modernistas, en los poemas de Baudelaire o en las canciones de Georges Brassens. Sí, habías descubierto el placer del estudio, de la lectura, del comentario de textos, de la gramática. De la filología.

Empezabas a descubrir también la ciudad, los barrios, los cines, las salas de exposiciones, las representaciones en el Conservatorio, las tabernas, el olor a azahar, el humo del incienso en la Semana Santa, las canciones a coro en el Patio de los Naranjos, en las plazuelas y en los jardines, los discos en Fuentes Guerra, las ruinas de Medina Azahara, las carreteras y los caminos de la sierra.

Tus padres habían vendido el pabellón de la calle Altillo en el Campo de la Verdad y ahora vivíais en Maese Luis, entre la Corredera y los patios de San Francisco. Tu padre veía al fin culminado su propósito de quedarse definitivamente en la capital y dar estudios a sus hijos. Se acabaron los traslados y las mudanzas, dijo, renunció a los cursos para oficial, y se retiró como subteniente en cuanto pudo.

Tu hermana estudiaba Magisterio, tú hacías el segundo curso en la Facultad. Ahora los hijos varones de guardias civiles teníamos otras posibilidades que las de seguir el camino paterno e ingresar en el Cuerpo, y las hijas no limitaban sus expectativas, su vida, a la llegada de un marido. Buena parte de la sociedad española iba cambiando más y mejor que el estamento político, con el dictador a la cabeza, empeñado en el nacional-catolicismo, en mantener un régimen que hacía agua por muchas partes. Los hijos de la clase media llenábamos las aulas universitarias —abogados, médicos, historiadores, filólogos, ingenieros, veterinarios, economistas, arquitectos y peritos, pedagogos...—, comenzamos nuestra vida profesional durante los años convulsos, alegres y esperanzados de la Transición, vivimos el desencanto y la transformación del país. Empezábamos a construir nuestra vida al tiempo que España comenzaba una nueva andadura democrática.

Todo eso te ha traído el recuerdo de aquella tarde del 18 de febrero de 1975, en una de las habitaciones de la taberna Casa Pepe, el de la Judería, cuando mis amigos —Taka, Joaquín, Manolo Badillo, Mati, Pepe Vega— me regalaron un libro con versos y dibujos de Bob Dylan. Hace ya unos años que en esta fecha saco el libro de la estantería, leo las dedicatorias de mis amigos y releo algunas páginas al azar. Hoy, martes, 18 de febrero de 2025, recalo en esta canción:

Then you better start swimmin’

Or you’ll sink like a stone

For the times they are a-changin’.

[Si creéis que vuestro tiempo merece ser salvado

entonces, empezad a nadar

u os hundiréis como una piedra,

porque los tiempos están cambiando.]

lunes, 17 de febrero de 2025

domingo, 16 de febrero de 2025

La maleta de Max (3)

***

viernes, 14 de febrero de 2025

Un paseo en la mañana

Salgo a pasear por la carretera de circunvalación. A mi paso zurean unas palomas, kikirikea un gallo, ladra un perro, insiste la tórtola, silban mirlos y tordos. Sus voces se desvanecen a mi paso, pero no las flores de los almendros y las mimosas, ni las crestas de la sierra ocultas por las nubes, ni el eco de mis pasos cuando me adentro por las calles en silencio, camino de casa.

Lleno de calma y de cantos.

jueves, 13 de febrero de 2025

La maleta de Max (2)

***

1 Entrevista concedida en 2016 a Ofer Haderet, publicada en el diario Haaretz, 5 agosto 2018.

miércoles, 12 de febrero de 2025

Acotaciones sobre K

Cuando se trata de Kafka, nada es sencillo. No lo es su literatura, que se presta a muy distintas interpretaciones: existencialista, religiosa, profética, absurda, psicoanalítica… No lo es su ubicación como escritor: en qué historia de la literatura —¿alemana? ¿judía? ¿checa?— lo situamos. No lo es el canon de su producción: ¿Se incluyen las cartas? ¿Los diarios? ¿Las narraciones inacabadas? ¿O solamente lo que publicó en vida? No lo es la concepción de su propia vida. Ni lo fue su relación con las mujeres.

Kafka: una vida —una obra— sin hacer.

martes, 11 de febrero de 2025

La maleta de Max (1)

lunes, 10 de febrero de 2025

domingo, 9 de febrero de 2025

Memoria y desencanto: Benito Calero Bastón

Benito Calero Bastón nació en 1963, en Alustante (Guadalajara), hijo de guardia civil y maestra nacional de ascendencia francesa, afincados en Cardeña en 1971. Inició en Sevilla estudios de Arquitectura, que pronto abandonó para trabajar como guionista de programas culturales y crítico literario en la radio-televisión andaluza. Despedido tras los fastos del 92, Calero Bastón regresó a Cardeña, opositó a Correos y en la actualidad ejerce de cartero en Villanueva de la Jara.

Su primer poemario, Ecos de ciudad (1996) recoge la problemática relación de un yo rural con la vida en la urbe. Posteriormente ha publicado los tres volúmenes de una trilogía cuya arquitectura descansa en tres pilares: la infancia, recreada en La encina dorada (2001); la juventud, revivida en Intermitencias (2008), y finalmente la edad adulta, en N-420 (2023).

En este último poemario, que pasó desapercibido para la crítica comarcal y provincial, se aborda el acercamiento implacable a una intimidad que rezuma desencanto e imposibilidad. Lo primero por la mediocridad de la vida alcanzada por el yo en su madurez biográfica; lo segundo por la aceptación de la inviabilidad, de la imposibilidad de arrostrar ese fracaso vital y enfilar la carretera N-420 para huir de la anodina realidad y continuar la búsqueda. Todo ello, con un lirismo de sesgo elegíaco, no siempre conseguido.

*

Entonces

La vida era entonces un tren

cruzando veloz la noche

y soñarnos desnudos junto al mar,

el fragor de las olas arrastrándose

hasta la piel de nuestros deseos.

Eran tus ojos náufragos

en el humo de los cigarrillos

y en los vasos vacíos del amanecer.

Era el viaje, el camino, la llegada,

la noche creciente de las lunas,

era abril en tu cintura

y nosotros bajo la lluvia.

El rumor del río

en las callejas dormidas,

las luces amarillas de noviembre,

la ciudad extasiada en el canto

de las fuentes.

Eran los barcos, su estela

de espumas y de sueños.

Un pecho abierto,

un mapa sin fronteras,

solo ríos, ciudades,

bosques inmensos y sierras

donde habitaba la pureza.

Era entonces la vida un sueño:

el azul del mar y sus confines.

sábado, 8 de febrero de 2025

8 febrero

Ser las cosas. Ver desde su interior. Hablar por ellas. Por ahí va la poética de Rilke: darle voz a lo invisible a través de lo visible.

viernes, 7 de febrero de 2025

7 febrero

Ritmo ha de tener el verso, música y silencios, pero sobre todo, vida: el buen poeta llena de vida el verso.

jueves, 6 de febrero de 2025

6 febrero

(Variación sobre unos versos de José Corredor-Matheos)

No te preguntes

quién eres tú ahora,

sino quién fuiste

que ya no eres.

miércoles, 5 de febrero de 2025

Poeta y palabra

Delante de ti

toda la mañana:

su luz y sus alas,

su azul encendido

sin fondo y sin medida.

Ahora se trata

de seguir el vuelo

de unas palabras,

recibir el don

de unos versos

que den sentido a este hoy

y poder seguir mañana.

Porque la luz es tu vida.

martes, 4 de febrero de 2025

Dos brevedades

1

Morir es abandonar la luz que un día nos trajo aquí.

2

Ser gente bien no implica ser gente de bien. Ni la viceversa.

lunes, 3 de febrero de 2025

Microliteraturas: milagro.

domingo, 2 de febrero de 2025

sábado, 1 de febrero de 2025

Entre versos y encinas

Dimas Sotomayor Blasco

De su único poemario, Poesofía (2016), ofrecemos esta meditación sobre el ser y el tiempo.

A una rosa en un vaso

La gran cuestión: la vida

y su fugacidad.

La belleza, la roja

pasión, la juventud,

la luz en la mirada,

la suave piel que respira esplendor.

El hacerse de un alma

que se abre y se entrega

y perfuma la noche.

La certeza de saber que una tarde

de abril ya no estarás.

viernes, 31 de enero de 2025

Microliteraturas: aforismos, máximas y sentencias

En esta segunda entrega sobre la literatura breve nos ocupamos de tres subgéneros emparentados no por su etimología, sino por su condición y finalidad, y aunque el diccionario académico los hace sinónimos entre sí, trataremos de marcar las fronteras de uno a otro, de establecer sus alcances significativos, para su acertado uso en nuestro hablar y escribir. Me refiero a los términos que aparecen en el título de estas líneas.

Como veremos enseguida, se agrupan conceptualmente los tres vocablos y se los viene a identificar con la misma cosa en esencia: una regla o principio que se acepta como verdad en una determinada disciplina o ámbito del saber humano. El aforismo, según define el diccionario de la RAE, es una «máxima o sentencia que se propone como pauta en alguna ciencia o arte», definición que se acerca notablemente a la primera acepción de máxima —«regla o proposición generalmente admitida por quienes profesan una facultad o ciencia»—, y en muy menor medida al concepto académico de sentencia —«dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad»—, que parece encajar mejor con la segunda acepción de ‘máxima’: «sentencia, apotegma o doctrina buena para dirigir las acciones morales».

Si acudimos a la etimología, comprobaremos que el aforismo es hijo de la lengua griega, cuyos padres, από + ορίζω (‘fuera’ + ‘límite’) se referían originariamente a las breves reglas y principios de la medicina establecidos por Hipócrates. El término αφορισμός, que distinguía, separaba, delimitaba conceptos y se aplicaba solamente a sucintos preceptos científicos, acabó ampliando su semántica, aplicándose también a las artes. Según lo dicho, podemos establecer dos rasgos que circunscriben o acotan el aforismo —el ser obra de autor conocido (Hipócrates, Galeno, Ptolomeo…) y el referirse a la ciencia o al arte. —, mientras que la máxima y la sentencia caben ser considerados palabras sinónimas, centradas más en los aspectos éticos o morales del ser humano.

Válganos como ejemplo de aforismo clásico el número 18 del tratado médico de Hipócrates («Estando herido el bazo, sale de la parte siniestra del hypocondrio la sangre negra. Los precordios, con el ventrículo, se endurecen hacia la misma parte; sobreviene gran sed, acaece dolor al yúgulo, como sucede cuando está herido el hígado»), que nos recuerda aquellas invenciones léxicas del fantástico Julio Cortazar en Rayuela —«Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes»— , y de paso sus maravillosas y breves Historias de cronopios y de famas. Pero si lo que lector busca son aforismos actuales, permítame la autocita, que hago con la mayor modestia, y remitirle a dos secciones de este blog, «Aforismos del mester» y «Breviarius», donde quizá encuentre de su gusto alguna de las brevedades salidas de mi pluma. Quede claro en todo caso que el aforismo es un texto de naturaleza pedagógica, que instruye en el conocimiento de las ciencias o de las artes.

En cuanto a máximas y sentencias, la delimitación, ya lo hemos comprobado, no es precisa, y tampoco aporta total nitidez la wikipedia, que define la ‘máxima’ como una «instrucción importante, mayor, hecha para iluminar y guiar a los hombres en la carrera de la vida; es una gran regla de conducta», y la ‘sentencia’ como una «lección breve, patente y admirable, que deducida de la observación o tomada en el sentido íntimo o en la conciencia, nos enseña lo que es preciso hacer o lo que pasa en la vida: es una especie de oráculo». Quizá se nos aclaren los conceptos, los límites de una y otra, si resumimos que la máxima es un principio regidor de la vida, la aguja que marca nuestra orientación, nuestro camino ético, en relación con nosotros mismos y con los demás, en tanto que la sentencia surge de la observación de la realidad. Según esto último, son sentenciosos aquellos famosos versos de Manrique —Nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / que es el morir—, o los no menos conocidos de otro hondo poeta:

«Caminante, son tus huellasse hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar».

Y se entienden como máxima estas palabras de Séneca a Lucilio: «No creas feliz a nadie que ande pendiente de la suerte», o estas otras sobre la lectura: «Lee, pues, siempre autores meritorios y si alguna vez te viniere en gana hacer en otros alguna diversión, no dejes de tornar a los primeros».

A propósito de Lucio Anneo y sus sabios dichos, recuerdo ahora «la biblioteca de Séneca», ubicada en una glorieta de los Jardines de la Agricultura de nuestra capital, a espaldas de la nueva biblioteca dedicada al Grupo Cántico. A esa glorieta, delimitada por bancos de obra revestidos con azulejos en tonos azules y blancos, llevaba en ocasiones a mis alumnos y les hacía leer y comentar los textos de Séneca grabados en aquellos baldosines vidriados. En esa misma «biblioteca de Séneca», buscando las sombras de los pinos y los castaños, fui leyendo las Cartas de Séneca a Lucilio, traducidas por Luis Mapelli, que acabo de sacar de la estantería para encontrar alguna sentencia estoica —«Se queja más de lo que conviene el que se queja antes de lo que conviene»—, alguna máxima —«debes vivir de tal manera que no tengas necesidad de guardar ningún secreto no sólo a tus amigos, sino incluso a tus mismos enemigos»— con que cerrar esta entrada.

El tiempo vuela. Tened salud.

jueves, 30 de enero de 2025

La (otra) biblioteca de Kafka (y 3)

miércoles, 29 de enero de 2025

Microliteraturas: parábola.

martes, 28 de enero de 2025

La biblioteca de Kafka (2)

(Continuará)

lunes, 27 de enero de 2025

La biblioteca de Kafka (1)

Hoy, 27 de enero, se celebra el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, y la casualidad ha querido que repasara las anotaciones en un cuaderno de hace unos años sobre la familia y los amigos de Franz Kafka víctimas de los nazis, y la entrada, de juanramoniano título —«Y se quedarán los pájaros cantando»—, publicada, ya veo que no es simple azar, el 27 de enero de 2021 en este mismo Pisapapeles de Karlsbad.

La barbarie nazi borró del mapa de Praga a la familia Kafka. Supongo que si el escritor hubiera seguido vivo en los días atroces de la ocupación, habría seguido la misma suerte que sus hermanas, sus cuñados y sus sobrinos. Pero la historia nos sorprende a veces con sus giros de guion: Franz Kafka siguió vivo, no ya en los manuscritos que su incondicional Max Brod sacó en una maleta la noche antes de que los nazis llegaran a la capital checa, sino en algo tan imprescindible para un escritor como son sus libros, su biblioteca personal, los ejemplares en que leía, los volúmenes que poblaban los estantes de su biblioteca y notaron el tacto leve, delicado, de sus manos al pasar las hojas, lo profundo de su mirar más allá de la tinta, el tono de su voz cuando leía un pasaje a sus hermanas o a sus amigos. Un escritor es lo que escribe, pero también, y mucho, lo que lee.

Esta historia puede comenzar el día 3 de julio de 1943, fecha del 60 aniversario del nacimiento de Kafka, cuando el escritor judío H. G. Adler pronuncia una conferencia sobre el autor checo en el llamado “Cuartel de Magdeburgo”, del gueto de Theresienstadt, al final de la cual se le acerca una mujer, que se presenta como Ottilie Kafka y le da las gracias en nombre de su familia.

O puede comenzar en los días en que el propio Adler, detenido por las autoridades nazis, debe registrar y consignar el material de las bibliotecas robadas a los judíos. Una de aquellas bibliotecas que inventarió era la del autor de La metamorfosis.

No sabemos cómo, ni cuándo, ni con ayuda de quién, los libros de Kafka consiguieron pasar desapercibidos, sobrevivir al final de la guerra, al régimen comunista de Gotwald y Novotny, al telón de acero, y aparecer en una librería de Múnich en diciembre de 1982.

domingo, 26 de enero de 2025

Adiós, hermosa isla

Un extranjero

Adiós, hermosa isla,

la que se ve de lejos

coronada de nubes.

Ojalá volviera a tus limpias aguas.

A tus abruptos montes.

Al abrigo seguro de tu puerto.

Me despido de ti

en la brumosa mañana de octubre.

Te veo ya a lo lejos,

sobre los tejados de Cefalonia,

sobre los naranjos y los olivos de Sami,

más allá de los veleros

mecidos por la brisa.

Nadie llega a ti por casualidad.

Hay que buscarte, Ítaca,

para comprobar que no nos esperas,

que no somos los héroes

ni tú eres nuestra casa,

que no eres regreso,

sino un comenzar.

sábado, 25 de enero de 2025

viernes, 24 de enero de 2025

jueves, 23 de enero de 2025

23 enero

Canta un jilguero

en la mañana de agua

y obra el prodigio:

entre las nubes grises

asoma el arcoíris.

miércoles, 22 de enero de 2025

La mirada de Kafka

¿En qué pensabas —de pie, levemente apoyada la cadera en el costado de aquel animal de atrezo, un carnero, adornado con jaeces en el testuz, con bridas y jáquima para guiarlo; tu mano izquierda cerrada en puño a la altura del esternón, agarrada la derecha al cuerno del animal, cuya cabeza llega casi a la altura de la tuya; botas negras de media caña y pantalón ajustado por encima de las rodillas; abotonada la camisola de cuello marinero rematado en un lazo; pelo negro, brillante, del que sobresalen las orejas, el flequillo ligeramente al bies de izquierda a derecha; apuntado el rostro hacia la nariz y la barbilla, cerrada la boca, en línea recta los labios finos, sin querer sonreír, como tampoco sonríe tu mirada oblicua hacia la derecha, pese a las indicaciones del señor Klempfner, el fotógrafo—, en qué pensabas, Franz? ¿Por qué tan serio?

Vivíais entonces en la Zeltnergasse de Praga, en la ciudad vieja. Corría el año 1888. Tus padres, Hermann y Julie, regentaban una mercería (corbatas, sombrillas y paraguas, bastones, tejidos de algodón, complementos de moda y artículos de fantasía) que tú apenas visitabas. Eras, a tus cinco años, el primogénito y el único: tu hermano Georg había muerto a los dos años, de sarampión, y Heinrich antes de los seis meses, por una otitis, pero tú ya no te acordabas de ellos. Pasabas los días con la cocinera y con la criada, de quienes aprendiste la lengua checa. No habían nacido aún tus hermanas, ni asistías a la escuela alemana.

Eras un niño delicado, pero sano. No heredaste la fuerte complexión de tu rama paterna, ni su capacidad de resistencia y superación; tampoco el aire alunado de algunos antepasados maternos, ni su estricta ortodoxia judaica.

¿Qué mirabas, Franz, aquel día en el estudio del señor Klempfner? ¿En qué pensabas? Porque tu mirada de niño… Pareces ensimismado, abismado, no en lo inmediato, en lo que tienes delante y más cerca de ti, sino mucho más lejos, como si vieras o recordaras algo remoto: ¿La historia, acaso, de aquella bisabuela ahogada en el Elba que has oído contar en voz baja a tu madre? ¿El laberinto sombrío de las callejas y los patios interiores de la ciudad vieja? ¿La voz imperiosa de tu padre? ¿El bullicio de la Starometské Námesti en los días de mercado? ¿El denso rumor del Moldava? ¿Los rezos y cánticos incomprensibles en la sinagoga?

martes, 21 de enero de 2025

lunes, 20 de enero de 2025

domingo, 19 de enero de 2025

Presagios

Calma, sosegada, extiende sus brazos el alba sobre los campos amarillos y la humedad de las vaguadas.

Huele a cereal, a hinojo, a infancia y juegos del verano.Calmo también tu espíritu, hasta que súbito, un aleteo y levanta el vuelo graznando un cuervo.

De un lado a otro del camino —tenues brillos metálicos— las arañas han lanzado sus hilos.

sábado, 18 de enero de 2025

De la aceptación, o no, de los discursos

En El maestro rural (algunas ediciones lo titulan El topo gigante), cuenta Kafka la historia de la aparición de un topo gigante en un pequeño pueblo, y de cómo se encarga al viejo maestro del lugar, hombre de reconocidos méritos en su profesión, la redacción de un informe documentado y razonado que difunda y dé notoriedad al descubrimiento. Tras exhaustiva investigación, se imprime un breve folleto que se vende a los visitantes curiosos, algunos de ellos extranjeros. Como culmen de su ímprobo esfuerzo, el maestro visita a un erudito de renombre con la intención de que reconozca la importancia científica que supone la aparición del topo, pero el erudito, movido por un prejuicio insuperable, se muestra frustrantemente indiferente y considera normal la aparición de un topo gigante, sembrando de esa manera la semilla del fracaso en el viejo maestro.

Después de un tiempo, el asunto del topo se olvida, hasta que un comerciante vuelve a tomar cartas y decide elaborar su propio informe, reivindicando no tanto el aspecto científico del asunto como la honradez personal del maestro, pero con una metodología —no lee el informe del maestro para no contaminarse; considera que éste no es el verdadero descubridor del topo gigante; siembra dudas sobre la desinteresada probidad del mismo, al insinuar el móvil económico del maestro, que tiene muchas bocas que alimentar—, que acaba estableciendo discrepancias notables y creando desavenencias.

Ni el maestro de pueblo, ni el comerciante, logran su objetivo. Hasta ahí la certeza, si es que en las historias de Kafka se pueden tener certezas. Podría incluirse esta narración entre lo que llamaré «relatos de la negación», de la imposibilidad, es decir, de la exclusión. Ninguno de los dos protagonistas de esta narración pertenece a la comunidad científica, a ese círculo del saber socialmente establecido y aceptado como poder, como autoridad emanante de verdades y juicios universales e infalibles. El lenguaje científico no deja de ser un código inaccesible al vulgo, una estructura de poder a la que no puede acceder cualquier diletante.

Quizá vaya por ahí el simbolismo kafkiano. Quizá, si forzamos, podamos ver esta historia como una parábola de su propia condición de escritor: Kafka nunca vivió como él deseaba, pues no logró vivir de la literatura, ni dedicarse exclusivamente a ella. Tenía una relación muy problemática con su trabajo como abogado en el Instituto de Accidentes de Trabajo del Reino de Bohemia, que le consumía las fuerzas, el tiempo, el sueño, que necesitaba para su escritura. Es posible que se viera a sí mismo excluido del oficio de escribir. Y que ahí estuviera la razón última de su querer que desaparecieran sus escritos no publicados, especialmente las tres novelas —América, El proceso, El castillo— que la maldita enfermedad le impidió rematar.

Tampoco podemos olvidarnos del humor, de la parodia de los discursos académicos y de la metodología positivista, presentes en el cuento. Ni de los ambiguos motivos del éxito o del fracaso.

viernes, 17 de enero de 2025

jueves, 16 de enero de 2025

16 enero

Solas las calles.

Trepa un sol amarillo

a los tejados.

Desolación: ni pájaros.

A solas con tus pasos.

miércoles, 15 de enero de 2025

Fábulas de la modernidad y el clasicismo

En La metamorfosis, lo de menos, lo no novedoso, es la transformación en un monstruoso insecto del viajante de comercio Gregor Samsa, que es una fábula simple y antigua. Lo importante es que la mutación supone el desmantelamiento despiadado de su identidad, su anulación como ser humano.

La desposesión del individuo es total, radical, extrema: se le despoja de su trabajo, de su familia, de su lengua, de sí mismo.

Esa transformación o conversión es resultado de la sentencia, la condena, dictada por un tribunal innominado, pero obrante y omnisciente: la anulación de Gregor Samsa como individuo.

El "mensaje" kafkiano, lanzado en 1912, mantiene su vigencia más de un siglo después. Esa es la modernidad de Kafka. Y su clasicismo.

martes, 14 de enero de 2025

Del arte poética

*

Sube y sube, perfora la oscuridad el cohete hasta alcanzar su cénit, despliega entonces su belleza e ilumina el mundo. Así el verso.

*

lunes, 13 de enero de 2025

domingo, 12 de enero de 2025

sábado, 11 de enero de 2025

viernes, 10 de enero de 2025

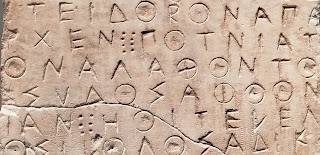

Alfabeto

Dimotikí

Alfabeto griego: el misterio de leer y no entender.

Nosotros, el pueblo, nos entendemos.

Ellos, los sátrapas, nunca han querido hacerlo.

jueves, 9 de enero de 2025

Carved in stone

El sol alumbró las palabras

y el mar las arrastró a nuestras bocas.

Le dimos nombre a la espuma,

a los dioses y a los astros.

Hicimos del hablar

vía del conocimiento,

de la verdad y la belleza.

Aprendimos también el silencio

que precede a las auroras

y a la muerte en batalla de los héroes.