A veces la poesía, la belleza de la poesía, está en lo más elemental, en el solo nombrar lo que va saliendo al paso: los rosas y los azules del amanecer, las avenas locas del verano, secas, casi blancas, danzando en el primer frescor de la mañana; la gavilla de jilgueros que te precede en avanzada por un camino que serpentea entre viejas paredes de piedra, las quietas hileras de los tordos en los alambres, lo verde recién naciendo de la tierra, el viento del oeste cuando trae brumas de mar y las bandadas de estorninos danzan fugaces formas ‒sombras‒ en su honor; las mimosas cuando estallan de amarillo, los surcos abiertos para la simiente, los silbos callejeros de las golondrinas, la cabellera en llamas del sol poniente, la brisa fresca en tu rostro cuando paseas la tarde noche de julio, el tacto silencioso de la niebla y el bosque, la sierra en calma a la luz del otoño, el vuelo de las cigüeñas sobre los campos de abril, los ribetes de amapolas en caminos y veredas, la pureza de la luz, de lo blanco en las jaras y en el espino en flor, la fragancia del tomillo, la media luna del invierno con su manto de silencio y de escarcha…

jueves, 29 de septiembre de 2022

miércoles, 21 de septiembre de 2022

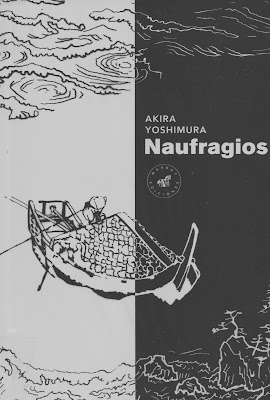

Naturalismo japonés

*

Akira Yoshimura, Naufragios. Marbot Ediciones, Barcelona, 2017.

sábado, 17 de septiembre de 2022

Fafner, la osita y el lobo

A veces los lectores contraemos deudas con un libro, o con un escritor, que tardamos años en saldar. Es lo que ha vuelto a ocurrirme hace unos días, al cerrar una línea que nació en el verano de 1983, cuando recorté de un ejemplar de Diario 16, del 23 de agosto de 1983, un artículo precioso de Julio Cortázar, titulado «El otro Narciso», protagonizado por un pajarillo que se ve reflejado en el espejo retrovisor del coche y quiere pasar al otro lado del azogue, donde está su propia imagen, que confunde con un semejante. No sabía uno entonces que Cortázar yacía postrado por la leucemia que se lo llevó unos meses después, el 12 de febrero de 1984.

Al día siguiente de enterarme de su muerte, recuerdo, presenté brevemente a mis alumnos al autor de Rayuela, y leímos y comentamos en clase el texto sobre el Narciso alado. Supuse, equivocadamente, que ese texto estaría incluido en uno de sus últimos libros, que acababa de aparecer en noviembre, Los autonautas de la cosmopista, y que me propuse leer en cuanto lo viera en una librería. Pero no ocurrió tal cosa en los años siguientes, y el libro se quedó sin leer.

Cortázar es un escritor muy pedagógico, pues sus textos dan mucho juego en las clases de lengua y literatura para captar la atención y fomentar la creatividad y el espíritu crítico de los estudiantes: el cómico «Por escrito gallina una» (La vuelta al día en ochenta mundos); el sorprendente «Apenas él le amalaba el noema» (Rayuela, cap. 68); las hilarantes «Instrucciones para subir una escalera», o las «Instrucciones para llorar», y otras Historias de cronopios y de famas; la estructura de Rayuela y la posibilidad de una doble lectura, lo que provocaba el debate sobre la modernidad y la tradición; la interacción entre realidad cotidiana y fantasía, o la facilidad con que la segunda irrumpe en la primera... Para mí, Cortazar está asociado al goce, al disfrutar a la vez con el lenguaje, con la historia y con el tono, al alegrarme los días como lector.

Lo primero suyo que leí fue La isla a mediodía y otros relatos, el volumen 94 de los cien que completaban la nunca suficientemente ponderada colección Salvat RTV, donde aparecían clásicos suyos como la agobiante «Casa tomada» o la historia parisina de Charlie Parker en «El perseguidor». Hice mi primera lectura de Rayuela siguiendo el tablero de dirección que aparece al comienzo de la novela. La segunda lectura fue tradicional, lineal. En París, en un apartamento de la calle Turenne, durante el verano de 2016. Son fechas y lugares que, tratándose de la Maga y de Horacio Oliveira, no se olvidan.

Tampoco se me olvida una mañana de diciembre de 2021 con lluvia y niebla en el cementerio de Montparnasse. Íbamos Mari y yo. Estaba precioso el lugar. Solitario. El suelo de las rotondas, calles y avenidas estaba tupido de hojas amarillas, igual que muchas lápidas. De vez en cuando, el vuelo de un mirlo o la silueta de un cuervo entre las ramas desnudas de un árbol recortándose sobre el cielo gris. Ante la tumba de Julio Cortázar y Carol Dunlop leí en voz alta, emocionado, mirando de frase en frase al cronopio que vino de la niebla, una de las instrucciones. Nos reímos. Nos abrazamos. Luego salimos del cementerio bajo el paraguas y volvimos a nuestro apartamento de la plaza de Aligre.

Hoy, mientras escribo esta entrada, me he levantado varias veces para mirar la fotografía de Cortázar subiendo al coche en una calle de París, y me he acordado de hace un par de semanas, cuando volvíamos de Cádiz por la autovía, y les hablé a Mari, a Concha y a Paula ‒Clara iba dormida‒, del libro que había comenzado a leer, precisamente Los autonautas de la cosmopista, que por fin había llegado a mis manos: el 23 de mayo de 1982, Carol Dunlop y Julio Cortázar, la Osita y el Lobo, salen de París con rumbo a Marsella en una furgoneta Volkswagen Combi de color rojo, llamada Fafner, como el dragón de Sigfrido, la ópera de Wagner; su intención es recorrer los ochocientos kilómetros sin salir de la autovía del Sur, o del Sol, haciendo dos paradas por día en áreas de servicio.

El resultado es este libro en el que encontramos informes diarios con horas de salida y llegada, menús, consideraciones sobre los habitantes y usuarios de la autopista, fotografías, observaciones “científicas” sobre las áreas de servicio, casualidades y misterios, espías, brujas, enigmáticos camiones y otros elementos que parecen conspirar para que los autonautas no logren su objetivo. Narrado y descrito todo con rigor realista, con humor y naturalidad, con buenas dosis de imaginación y de ternura, los viajeros logran encantar y complacer al lector que, finalmente, también sucumbe a la profunda melancolía y tristeza del «Post-scriptum».

Con la lectura de Los autonautas se cierra la circunferencia que empezó a trazarse en aquel verano del 83. No aparece el texto sobre el pajarillo que ve su imagen en el retrovisor, pero he recuperado el placer de leer a Cortázar, de comprobar que la realidad es más literaria, y más fantástica, de lo que suponemos, porque lo fundamental en literatura, y en arte, no es el tema, sino la mirada ‒singular, insólita‒, sobre la realidad. Y en eso, Cortázar es un mago.

________________________

1 Fotografía: Pierre Boulat. Getty Images.

jueves, 15 de septiembre de 2022

Cuatro breves

El corazón de la encina no es madera, sino tiempo.

*

¿Dónde reside la liricidad de un texto? No en el metaforismo desatado, ni en el adjetivoso y empalagado estilo, ni en el verbo —en el verso— de retórica hinchazón, ni en la hiperbólica sentimentalidad. No en el fingimiento. Sino en la honestidad. El lirismo es sensación de verdad en la voz poética, en sus espacios y en sus tiempos, en el tratamiento de los temas, en el uso del idioma. Un poeta no es un embaucador, sino un transmisor de emociones.

*

Tener siempre a mano los aperos de poda para eliminar lo superfluo, los chupones que se reproducen y ramifican desfigurando el aspecto del conjunto, amenguando el resultado final y evitando al lector una visión neta del árbol. Del texto.

*

Cada texto viene con su ritmo y con su tono. Para atraparlo basta escuchar con atención... Y que la musa te dé un soplo.

*

martes, 13 de septiembre de 2022

Modernismos (5): París, 1899

Manuel y Antonio Machado viajan por primera vez a París en 1899. Lo hace primero Manuel, que en marzo de ese año ya trabaja como traductor para la editorial Garnier, especializada en libros en español para el mercado hispanoamericano. Antonio Machado llega en junio. Los hermanos llevan cartas de recomendación de Nicolás Estévanez, diputado y ministro durante la I República, emigrado a París, y son atendidos por el canario, exiliado político también desde 1882, Elías Zerolo, director literario de Garnier. Es posible que también obrara efecto la mediación de Enrique Gómez Carrillo, que había trabajado anteriormente para la editorial y publicado en ella alguno de sus libros.

Los Machado se alojan primero en el hotel Médicis (56, rue Monsieur-le-Prince), en el Barrio Latino; luego, en fecha desconocida, en el hotel de la Academie, (2, rue Perronet), en Saint-Germain. Antonio Machado sintetiza así su primera estancia parisina: «De Madrid a París a los veinticuatro años (1899). París era todavía la ciudad del affaire Dreyfus en política, del simbolismo en poesía, del impresionismo en pintura, del escepticismo elegante en crítica. Conocí personalmente a Oscar Wilde y a Jean Moréas. La gran figura literaria, el gran consagrado, era Anatole France»1.

Suponemos que Gómez Carrillo introdujo a los sevillanos en el ambiente literario y los acompañó a los cafés de moda, como el Cyrano, en la plaza Blanche, junto al Moulin Rouge; el bar Calisaya, famoso por sus 132 cócteles distintos; el Criterion (121, Saint-Lazare), donde conocieron a Pío Baroja; la taberna turca de la Calle Cadet, la famosa Closerie des Lilas, o el Quat’z’Arts, un cabaret artístico en Montmartre, y otros rincones de la bohemia parisina que Manuel frecuentaba más que Antonio.

En la crónica de la semana siguiente, «Impresiones»3, el poeta se convierte en el típico flaneur parisién que escribe un conjunto de 7 anotaciones de diversa extensión sobre el ambiente callejero de la ciudad, la gente que va a sus ocupaciones, que se sienta en las terrazas, la belleza, la alegría y la gentileza de las mujeres jóvenes, sobre el Sena y Nôtre Dame, los gendarmes de barrio, los vendedores de periódicos, los cocheros, el París de los comercios y las novedades exclusivas, el cabaret Quat’z’ Arts, que revelan el encandilamiento de Manuel Machado por la ciudad. Sobre el barrio de los pintores escribe:

«Montmartre: la vida íntima de los artistas, la bohemia sentimental que tan hermosas páginas ha inspirado a Carrillo. Para el que lo ve desde fuera, algo raro, desordenado, que no se explica a primera vista. Tipos extravagantes, mujeres muy bonitas, y muy ligeras, sobre todo muy expresivas en sus rasgos y en sus caras ojerosas iluminadas por un mirar alegre.

»El aspecto exterior es pobre, las calles más estrechas y más accidentadas, las tiendas más pequeñas recuerdan aquellos modos de vivir que no dan de vivir, como escribía Larra.

»Y sin embargo, allí está la riqueza de las alegrías y de los espíritus, allí se respira el arte bohemio de los que empiezan, arte joven. Juventud, amores, belleza y mujeres. ¿Qué importa la pobreza del cuarto, la ruindad del traje, cuando el alma está llena de concepciones y de valores inestimables, tesoros del ingenio y del corazón?»

El tercer envío a El País es el comentario aprobatorio de una novelita melodramática de Enrique Gómez Carrillo que se desarrolla en el ambiente de los artistas de teatro y variedades: «una obra de arte amable ofrecida sencillamente, como un sorbo de agua pura en el hueco de la mano4.

La última colaboración localizada5 se sitúa en el Calisaya Bar (27, bv. des Italiens), el local más cosmopolita de aquellos días, frecuentado por Oscar Wilde, Rubén Darío y todos los jóvenes aspirantes ‒rusos, españoles, sudamericanos, ingleses, portugueses‒ a destacarse como renovadores de la literatura de sus respectivos países. Tras describir el ambiente del establecimiento, el cronista se centra en la figura de Oscar Wilde, que cuenta una historia sobre el anillo que lleva en uno de sus dedos.

Aunque fechado el 10 de agosto de 1899, el texto se publicó siete meses después, el 25 de febrero de 1900. Para esa fecha, en París solo quedaba el hermano mayor. Antonio había regresado a Madrid en octubre de 1899. Manuel se quedó hasta finales del año siguiente, viviendo con Gómez Carrillo, Amado Nervo y Rubén Darío en el entresuelo del 29 de Faubourg Montmartre, que figuraba como consulado de Guatemala.

Si Antonio no habló de este periodo, Manuel sí lo hizo en varias ocasiones, con entusiasmo y cierta melancolía, lo cual muestra el distinto temperamento de los hermanos. Sereno, reflexivo, mirándolo todo con espíritu entre burlón y desencantado, ajeno a las frivolidades y a la algarabía de los jóvenes artistas, Antonio Machado es la cara opuesta de Manuel, que evoca así los días parisinos en 1838, en su discurso de ingreso en la RAE: «Mi vida fue plenamente la que llevaban allí los estudiantes y los artistas jóvenes del mundo entero. Una bohemia sentimental y picaresca, rica de ilusiones. Me embriagué, siguiendo a Baudelaire, y me enamoré mucho más. Una pésima vida de Arlequín para la que encontraba, no sé cómo, toda clase de facilidades».

Pero no todo fueron farras en aquellos meses. Manuel Machado aprovechó para leer al maestro Verlaine, a Leconte de Lisle y a su amigo Jean Moréas, cuya musicalidad y simbolismos aparecen perfectamente asimilados en Alma (1900), donde encontramos al poeta modernista español más puro y representativo. Kiko Méndez-Monasterio6 sintetiza así la experiencia de Manuel Machado:

«¡Ser poeta en el París de ese fin de siglo, mientras se cumplen veintitantos! Vivir realizando traducciones, compartir piso con Rubén Darío, tomar absenta con el último Oscar Wilde; firmar manifiestos simbolistas, hacer versos perfectos ‒como los de Adelfos‒ y escribir cuentos deliciosos ‒como “Reconciliación”‒; amar muchísimo durante un par de semanas y olvidarse luego, brindar a litros por Verlaine; ser casi un personaje de Murger y, en fin, vivir mucho y matarse un poco, pero si hay que elegir la forma de perderse, no es mala esa bohemia finisecular, parnasiana y parisién».

Sobre los meses de convivencia con Rubén Darío, que llegaba como cronista de La Nación, leemos7:

«Nos quisimos como hermanos. Si bien yo fui siempre, y por muchos conceptos, el hermano menor. Nuestro afecto tenía, en todo caso, esa severa y varonil ternura, esa seriedad emocionada de lo fraternal. […] habíamos vivido y habíamos bebido juntos… Y aun habíamos amado juntos una vez que a cierta mujercita de Montmartre le habíamos parecido bien ambos… Lo cual estuvo a punto de enemistarnos, españoles, al fin. Los buenos oficios del gran poeta Moréas, nuestro gran amigo y contertulio del Café Cyrano, nos pusieron definitivamente en paz bajo un diluvio de copas de champagne y versos magníficos del maestro griego, que era entonces el primer poeta de Francia. Y cuento esto para concluir que nuestra intimidad era absoluta. Lo sabíamos todo el uno del otro, y nada en la vida hubiera podido malquistarnos».

Años más tarde8, vuelve a dar testimonio de aquella íntima relación amistosa, hablándonos de aspectos poco conocidos del poeta nicaragüense, como su contradictoria, y etílica, personalidad, que emulaba a su manera al maestro Verlaine:

«Tenía un prurito infantil de grandezas, de elegancias, de exquisita corrección, y un graciosísimo miedo al qué dirán, que contrastaba con el desarreglo de su vida. Abominaba sinceramente del escándalo. Y, sin embargo… los caballeros no se emborrachan, se encantan, solía repetir del quinto whisky en adelante… Pero él se encantaba tanto y con tal frecuencia, que llegó a hacerse notar en un medio en que este linaje de “hechizos” era moneda corriente».

Emociona callejear por este París de los modernistas españoles, imaginar a los Machado paseando por el Luxemburgo, subir y bajar por el bulevar Saint-Michel, contemplando el atardecer desde un puente sobre el Sena; a Oscar Wilde, unos meses antes de morir, contando en el Calisaya Bar la historia de su anillo, a Rubén Darío recitando en francés a Paul Verlaine y a Leconte de Lisle; acercarse al hotel Médicis o a la calle Herschel, entrar en el Quat’z’Arts o en el Criterion, tomar una absenta y escribir unos versos teñidos de melancólico romanticismo...

_____________________________

lunes, 5 de septiembre de 2022

Modernismos (4): la nueva literatura

Con menor dramatismo, pero ciertamente dolorosa, Machado había pasado por una experiencia parecida durante su segundo viaje a la capital francesa nueve años antes ‒de abril a agosto de 1902‒, cuando llegó a ella su hermano más pequeño, Joaquín, que volvía de Guatemala avejentado, enfermo y pobre, sin encarnar el sueño del indiano, como se aprecia en el poema «El viajero», incluido en Soledades.

En este segundo viaje, acompañó a los hermanos Machado su amigo el actor Ricardo Calvo. Se alojaron en el hotel de la Academia, que ya conocían de su primera vez en la ciudad luz, en la calle Perronet, esquina con Saints-Pères. El escritor Enrique Gómez Carrillo había conseguido un trabajo administrativo para Antonio Machado en la cancillería guatemalteca, que duró menos de lo esperado debido a que rescindió el contrato con el poeta, al parecer, por su desaliño en el vestir, extremo cuya exactitud no se ha comprobado, pero que corre en los mentideros literarios. Quizá lleve agua el río, lo que justificaría estas palabras de Antonio Machado a propósito de los defensores y los detractores de Unamuno, con motivo, posiblemente, de su destierro voluntario en París: «envidioso de que Unamuno suene en París, donde todavía el nombre del guatemalteco no es conocido exactamente ‒le llaman Gómez Garillo‒ después de cuarenta años de residencia». Prueba de que la relación entre Antonio Machado y el guatemalteco no acabó en términos amistosos la encontramos también en esta nota de Los complementarios, fechada el 30 de julio de 1924, en los días en que el escritor bilbaíno arribó a París procedente de Fuerteventura: «Gómez Carrillo, después de haber pretendido desprestigiar a Unamuno para halagar a Luca de Tena, tiene el tupé de ir a esperarlo, en compañía de otros chiriguos, a la Gare de Saint-Lazare.

¡Pobre don Miguel! Además de tener que soportar la hinchada petulancia francesa, todos los guachindangos del Quartier caerán sobre él»1.

Una alusión de Antonio Machado a este viaje la encontramos en el prólogo a una reedición de sus obras completas escrito en 1931: «De Madrid a París (1902). En ese año conocí en París a Rubén Darío». El poeta nicaragüense vivía en París desde 1900, cuando fue enviado por el diario bonaerense La Nación para cubrir la gran exposición universal. La relación, amistosa y de mutua admiración, que se afianzó, como sabemos, durante 1911, se mantuvo hasta la muerte de Rubén Darío en 1916.

En los primeros años del siglo XX estaba en pleno fragor la batalla por el modernismo. Rubén Darío había dado a conocer Azul… (1888) a los jóvenes poetas españoles, y publicado en París una segunda edición de Prosas profanas (1901); Juan Ramón Jiménez había acudido desde Moguer a la llamada del propio Rubén Darío y de Francisco Villaespesa para luchar en Madrid por la nueva poesía; Manuel y Antonio Machado participaban de ese entusiasmo por el simbolismo, por la musicalidad y la sinestesia, por los versos de Verlaine; moderna también era la nueva hornada de novelistas, ensayistas y filósofos, como Unamuno, Valle-Inclán, Baroja, Azorín o Maeztu; y su modernidad aportaron incluso algunos mayores como Galdós y Benavente. Son aquellos tiempos de moderno fervor ético y estético que evoca José Machado2:

«Recuerdo aquellos tiempos del modernismo en que por la vieja sala familiar desfilaban día y noche para visitar a Antonio y Manuel, un sinnúmero de personas más o menos bohemias, algunas importantes y de raro talento… entre ellos venían algunas veces los verdaderos valores del Modernismo, tales como Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán, Maeztu, capitaneados por Francisco Villaespesa… con los que venía casi a diario a casa… acaloradas disputas, discusiones interminables y polémicas… Eran los tiempos en que se fundó Electra, que dirigía Ramiro de Maeztu; la Revista Ibérica, de Villaespesa, una de las que llegó a ver la luz, de las infinitas que bullían en la cabeza de este activismo muñidor literario. Los tiempos también en que se preparaba —digámoslo así— el asalto al poder... literario, echando por tierra a los pobres vejetes».

Llevado por el entusiasmo ambiental, por el legítimo afán juvenil de enterrar la literatura de los puretas como Echegaray, Manuel y Antonio Machado se entregaron a la causa modernista, más el primero que el segundo. Sobre esta batalla por la poesía nueva, recuerda Machado en el prólogo de 1917 a Soledades: «Las composiciones de este primer libro, publicado en enero de 1903, fueron escritas entre 1899 y 1902. Por aquellos años, Rubén Darío, combatido hasta el escarnio por la crítica al uso, era el ídolo de una selecta minoría».

Antonio Machado publicó sus primeros poemas en la revista Electra, que aglutinaba a los jóvenes escritores del momento, noventayochistas y modernistas. Antes de marchar hacia París, en el número 3 de la revista (30 marzo de 1901), en la sección titulada «Los poetas de hoy» aparecen tres poemas ‒«Desde la boca de un dragón», «Siempre que sale el alma» y «Salmodias de abril» (“¡Amarga primavera!”), que luego se tituló «Nevermore»‒; y en el número 9 (11 de mayo de 1901) el poema «El sueño bajo el sol que aturde y ciega». De estos cuatro poemas, salva solamente este último y lo incluye en Soledades. Machado, que tiene entonces 26 años, es un poeta primerizo, que inicialmente está en la línea marcada por el maestro Rubén Darío, un poeta sin voz propia, o con voz prestada, al que le falta autenticidad y que no está seguro de que el modernista sea el camino de su poesía, de ahí la criba mencionada, que se justifica años más tarde, en el prólogo de 1917 a Soledades, galerías y otros poemas: «Pensaba yo ‒reconoce Machado‒ que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu; lo que pone el alma, si es que algo pone, o lo que se dice, si es que algo dice, con voz propia, en respuesta al contacto del mundo».

Al año siguiente, a la vuelta de su segundo viaje a París, Antonio Machado publica seis poemas nuevos en la Revista Ibérica, dirigida por Villaespesa, cinco en el número 3 (20 agosto de 1902) ‒«Quizás la tarde lenta todavía»,«Daba el reloj las doce», «Oh, figuras del atrio», «Algunos lienzos del recuerdo», «Tenue rumor de túnicas»‒ y uno en el número 4 (15 de septiembre de 1902): «Salmodias de abril» (“La vida hoy tiene ritmo”). Excepto el primero, los cinco restantes están incluidos en Soledades, galerías y otros poemas, indicio, sin duda, de que el poeta se siente más seguro en su propio caminar lírico, que coincide en tramos iniciales ‒el simbolismo, ciertos adjetivos, la métrica‒ con los modernistas, pero pronto toma su propio rumbo. Así lo explica en una glosa de Los complementarios3 que apunta a su concepto de la poesía como palabra en el tiempo:

«El adjetivo y el nombre,

remansos de agua limpia,son accidentes del verbo,

en la gramática lírica,

del hoy que será mañana,

y el ayer que es Todavía.

»Tal era mi estética en 1902. Nada tiene que ver con la poética de Verlaine. Se trataba sencillamente de poner la lírica dentro del tiempo y, en lo posible, fuera de lo espacial».

No sabemos en qué momento Machado es despedido de su trabajo en el consulado guatemalteco, ni cuándo aparece en París su hermano más pequeño, Joaquín, que con quince años había marchado a Guatemala, donde estaban establecidos ya algunos familiares sevillanos, y que vuelve al cabo de nueve años enfermo y con los bolsillos vacíos. Antonio Machado se ve obligado a adelantar su regreso y vuelve con Joaquín a España el 1 de agosto.

En esos momentos, Antonio Machado estaba rompiendo ligaduras estéticas con sus colegas modernistas madrileños y soslayando en sus versos la presencia de los maestros franceses; también estaba rompiendo afectivamente con París, al menos con el París bohemio que vivía intensamente su hermano Manuel. La ciudad se le estaba haciendo antipática, no cuadraba con su carácter serio y reflexivo, tampoco tenía amistades francesas, y nunca escribió nada sobre París, sus calles y bulevares, sus cafés, sus edificios y sus museos, sus gentes. Poco a poco el entusiasmo por lo parisién y por lo francés fue menguando. Si en su primer viaje, del que hablaremos más tarde, era evidente el entusiasmo del poeta por la vida y la cultura francesa ‒en su ética y en su estética, en su filosofía, incluso en sus afectos‒ tras el segundo y el tercer viaje fue haciéndose más patente el distanciamiento estético de Verlaine y Mallarmé, el paulatino desinterés por el la filosofía de Bergson, el desapego afectivo por una ciudad asociada al fracaso americano de su hermano Joaquín, y finalmente a la muerte de su esposa. En ese aspecto afectivo, París tenía mal fario. Solo en el terreno ideológico permaneció firme el afrancesamiento de nuestro poeta, como afirma en su famoso «Retrato» ‒hay en mis venas gotas de sangre jacobina‒, defendiendo siempre el espíritu de 1789 y comprometiéndose hasta sus últimos días con la II República Española. El hispanista francés Joseph Pérez recoge estas palabras de Machado relativas a los fuertes vínculos familiares con la Francia republicana y jacobina: «Esta Francia es mi familia. Y aún de mi casa, es la de mi padre, mi abuelo, de mi bisabuelo, que todos pasaron la frontera y amaron la Francia de la libertad y el laicismo4.

____________________

1 Antonio Machado, Los complementarios. Editorial Taurus, Madrid, 1972, p. 170.

2 José Machado, «Antonio y Manuel Machado vistos por su hermano José». Edición digital a partir de Mundo Hispánico, núm. 323 (febrero 1975), pp. 42-47.

3 Los complementarios, p. 35.

4 Joseph Pérez, «Machado y España». Conferencia en la EOI, Soria, 2 abril 1993.